Коллекция Ульяновского областного художественного музея начала формироваться с 1895 года как художественный раздел историко-археологического музея Симбирской губернской ученой архивной комиссии. После революционных событий 1917 года в состав музея вошли национализированные собрания симбирских дворян, промышленников, купцов: В.Н. Поливанова, Е.М. Перси-Френч, А.В. Жиркевича, В.П. Мещеринова, А.В. Жиркевича, Н.Я. Шатрова. Именно эти коллекции, глубоко укорененные в истории Симбирского края, и сегодня делают музей Ульяновска своеобразным и уникальным. В 1920-1930-е годы музей активно пополнялся памятниками, поступившими из Отдела изобразительных искусств Наркомпроса, Государственного музейного фонда, Пушкинского Дома Академии наук СССР, Государственного Эрмитажа.

За прошедшие десятилетия сформировалось значительное музейное собрание, которое насчитывает сегодня более 13 000 экспонатов.

Наиболее ценной частью собрания является коллекция западноевропейской живописи XVI-XIX веков, включающая произведения художников Испании, Италии, Нидерландов, Голландии, Фландрии, Франции и Германии.

Высоким художественным уровнем отличается коллекция русского искусства. Раздел древнерусского искусства составляют иконы и деревянная скульптура XVI – начала XX вв. Большинство экспонатов раздела собраны на территории бывшей Симбирской губернии.

Искусство XVIII – первой половины XIX века представлено произведениями Ф. Рокотова, Д. Левицкого, К. Брюллова, А. Иванова. Собрание русского искусства второй половины XIX века включает произведения И. Шишкина, А. Саврасова, Ф. Васильева, И. Репина, В. Поленова, К. Маковского.

Уникальный раздел коллекции – академические рисунки художников эпохи русского классицизма – Г. и И. Угрюмовых, А. Егорова, К. Брюллова, В. Шебуева, О. Кипренского.

В коллекции русского искусства XX в. представлено творчество членов таких художественных объединений как «Мир искусства», «Союз русских художников», «Бубновый валет». Особую ценность составляют произведения мастеров русского авангарда О. Розановой, Н. Гончаровой, М. Ларионова, Е. Бебутовой-Кузнецовой и др.

В самом обширном разделе современного искусства центральное место занимает значительное по величине и качеству собрание произведений А.А. Пластова, уроженца Симбирского края, народного художника СССР.

Музей обладает уникальной коллекцией декоративно-прикладного искусства (более 3 600 произведений), включающей античную керамику, фарфор России, Германии и Франции XVIII – XIX вв., мебель, итальянскую майолику, русское и западноевропейское стекло, произведения мастеров Индии, Китая, Японии.

Музейное собрание западноевропейской живописи включает в себя произведения итальянских, испанских, французских, фламандских, голландских мастеров XVI–XIX веков. Начало коллекции западноевропейских мастеров положили произведения из национализированных коллекций симбирских дворян Юрловых-Мещериновых, В. Н. Поливанова, Е. М. Перси-Френч. Во второй половине 1920-х годов собрание пополнилось поступлениями из коллекции А. В. Жиркевича, петербургской коллекции князя С. С. Абамелек-Лазарева, поступлений из Государственного музейного фонда. Коллекция продолжала пополняться и во второй половине XX века.

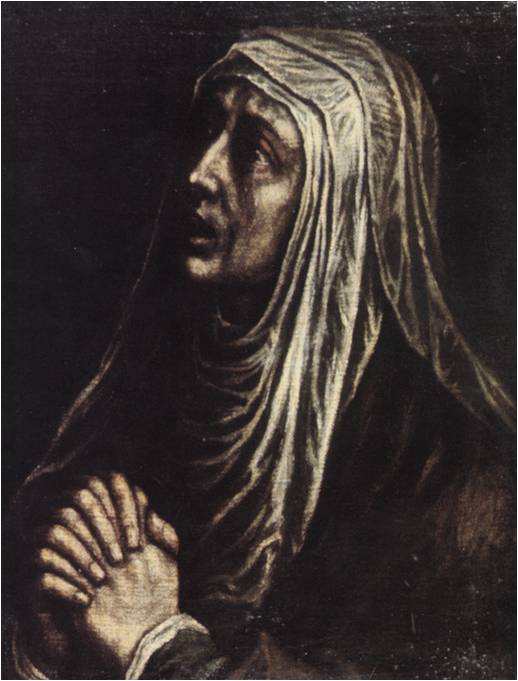

Испанская живопись в коллекции музея представлена произведениями художников XVI–XVII веков – «золотого века» испанской живописи: Луиса Моралеса (1509–1886), Луиса Тристана (1586–1624), Вальдеса Леаля (1622–1690) и других живописцев.

К эпохе Возрождения относится полотно итальянского художника XVI века «Святое семейство». К кругу знаменитого венецианского живописца этого периода Якопо Бассано (1510–1592) относится картина на евангельский сюжет «Чудесное насыщение». Одной из крупнейших художественных школ Италии является флорентийская. В XVII веке большой известностью пользовалась мастерская художника из Флоренции Франческо Фурини. Одним из самых известных его учеников и последователей является Симоне Пиньони (1611–1698). Работа его кисти «Юдифь» хранится в собрании музея.

Собрание французской живописи обладает целым рядом значительных и интересных работ. Особую ценность имеет портрет Пьера Леграна работы крупнейшего французского портретиста XVII–XVIII веков Никола Ларжильера (1656–1746). Французское искусство XVIII века представлено работами Жан-Батиста Пьера (1713–1789), Филиппа Жакоба Лутербура (1740–1812).

Искусство Германии XVII–XIX веков представлено целым рядом имен – Абрагам Миньон (1640–1879), Антон Рафаэль Менгс (1728–1779), Христиан Вильгельм Эрнст Дитрих (1712–1774), Карл Шульц (1796–1866), Ганс Тома (1839–1924), Вильгельм Фельтон (1847–1929) и др.

Одно из лучших произведений нашего музея «Иоанн Креститель» приписывается кисти нидерландского художника XVI века Яна ван Скореля (1495–1562). Собрание музея обладает превосходной по качеству коллекцией произведений фламандской и голландской живописи XVII века, отличающейся безупречным и виртуозным письмом. К их числу можно отнести работы Корнелиса ван дер Воорта (1576–1624), Яна Минзе Моленара (1610–1668), Амброзиуса Босхарта младшего (1609–1645), Антони Паламедеса (1601–1671), Филипса ван Ангеля (1616–1683), Питера Снайереса (1692–1667), Керстиана де Кейнинка (1560–1635), Симона ван Доува (1630–1677).

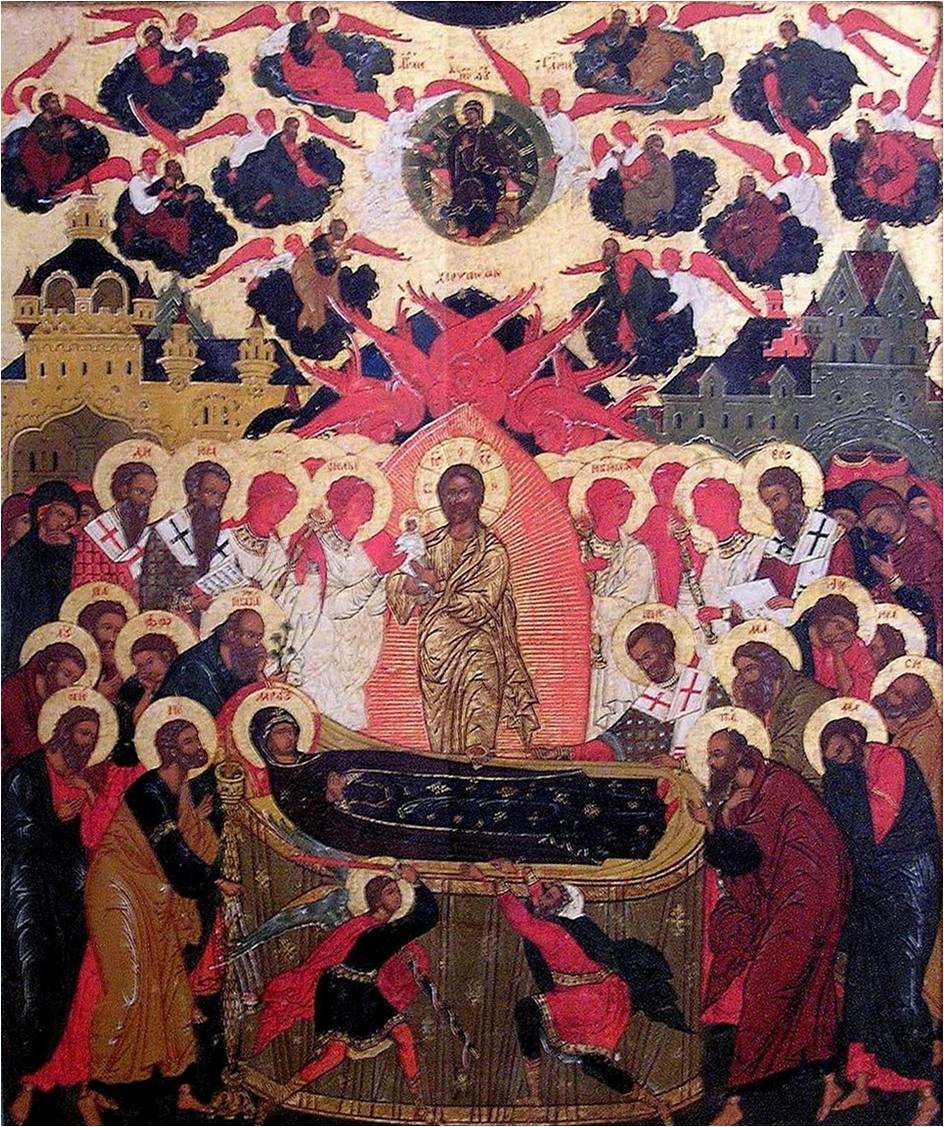

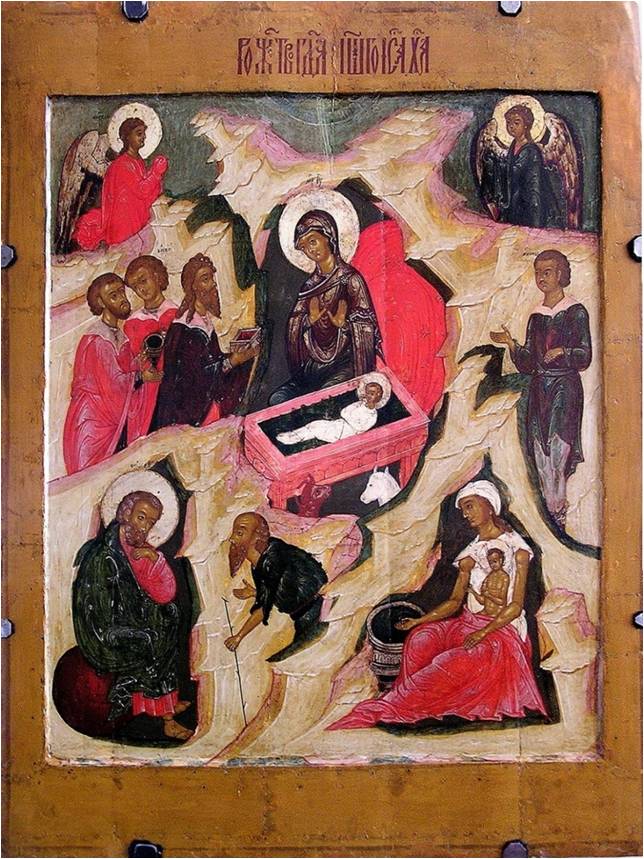

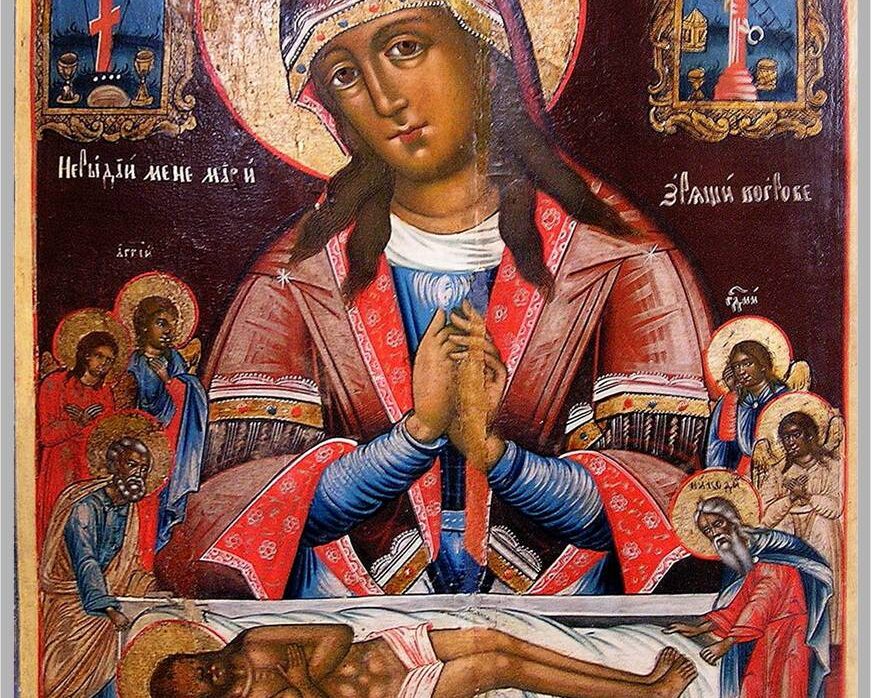

Основу коллекцию церковного искусства Ульяновского областного художественного музея составляют произведения иконописи XVI–XX веков ведущие свое происхождение преимущественно из церквей и монастырей Симбирска и Симбирской губернии. В то же время центральными произведениями в собрания иконописи музея стали иконы XVI–XVIII веков Псковской («Сошествие святого духа на апостолов», «Распятие», «Успение»), Ярославской иконописных школ, («Рождество Христово», «Преображение», «Распятие с предстоящими») а также произведения созданные в традициях школы Оружейной палаты («Избранные святые перед образом Богоматери Владимирской»), в иконописных мастерских Поволжья, Центральной России («Богоматерь Не рыдай Мене Мати», «Образ усекновения главы Иоанна Предтечи», «Богоматерь Печерская с предстоящими праотцами», Северо-запада России («Никола Можайский»).

Особую уникальность коллекции придают хранящиеся в собрании музея произведения деревянной скульптуры XVII–XIX веков местного происхождения. Большинство скульптур Ульяновской области происходит из мордовских сел, а также из сел, большую часть населения которых составляли чуваши и татары. Гордостью музея являются «Распятия», царские врата, фигуры предстоящих XVII–XIX веков из сел Кадышево Карсунского района и Ляховка Майнского района, Кузоватовского района Ульяновской области, утраченных церквей Симбирска-Ульяновска.

Русская живопись первой половины XIX века развивается от классицизма к критическому реализму, ставшему основным направлением в искусстве второй половины XIX столетия. Классицизм начала века тесно переплетается с романтическими тенденциями. Отечественная война 1812 года, восстание декабристов отразились в обостренном внимании к сложному и многогранному внутреннему миру человека. В собрании Ульяновского областного художественного музея широко представлен портретный жанр этого времени.

В художественной жизни начала XIX века по-прежнему большое место занимает творчество европейских художников, работавших в России. В коллекции музея находятся произведения выдающихся европейских мастеров – английского художника Д.А. Аткинсона, итальянского живописца Д.Б. Дамона Ортолани, мастера пастели из Германии К.В. Барду, французского портретиста А.Ф. Ризенера.

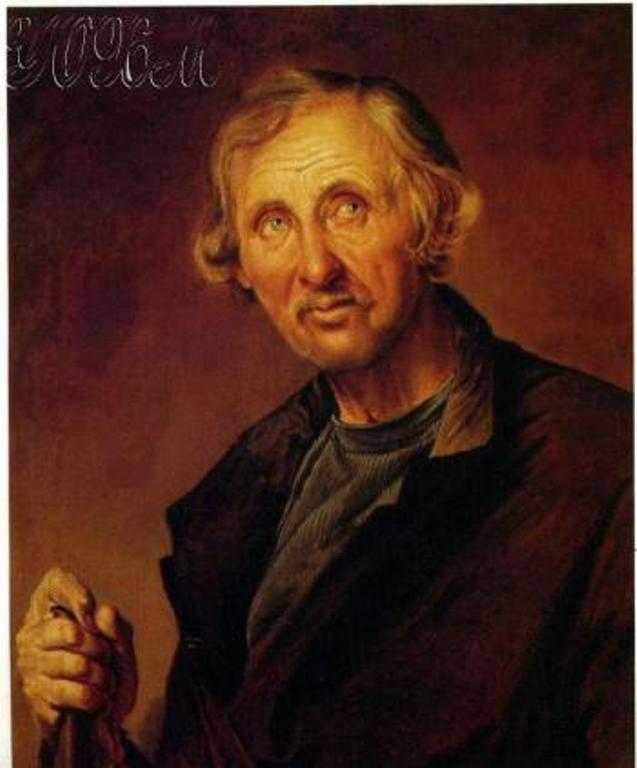

Не менее глубоки и значимы работы русских художников П.Е. Заболоцкого, С.К. Зарянко. К числу бесспорных шедевров следует отнести произведения К. П. Брюллова, автора портретов, наделенных тонким психологическим характеристикам. Уникален по своим художественным качествам этюд «Деревья у фонтана Ариччи по дороге в Дженсано» А.А. Иванова к знаменитой картине «Явление Христа народу».

В работах В.А. Тропинина, А.А. Попова ярко проявились демократические устремления русского искусства. Оба художника исполнены глубокого понимания характера, образа жизни человека из гущи народной жизни.

О неуклонном развитии художественной жизни в России первой половины XIX века свидетельствует создание провинциальных художественных школ. Учеником и преподавателем Арзамасской школы живописи А.В. Ступина был К.А. Макаров, позже создавший художественную школу в Саранске. Он явился автором замечательных портретов мальчиков Родионовых.

Значительную часть коллекции первой половины XIX века составляют произведения из собраний симбирских дворян Терениных, Киндяковых, Бутурлиных, Корольковых и др. В большинстве своем они выполнены неизвестными провинциальными, возможно, крепостными художниками на высоком профессиональном уровне. Из собрания В.Н. Поливанова поступили работы В.Г. Худякова, бывшего крепостного, благодаря недюжинному таланту и целеустремленности ставшего академиком и профессором Императорской академии художеств.

В русском искусстве второй половины XIX века параллельно развиваются два направления: академическая живопись и искусство критического реализма, ярко отразившего социальные и нравственные проблемы современности.

Академизм представлен в коллекции Ульяновского музея произведениями различных жанров. Численно преобладающая на различных выставках академическая живопись нередко играла роль творческой лаборатории, в которой вызревало новое, с успехом используемое художниками демократического лагеря. Влияние живописи К.П. Брюллова, остававшегося вплоть до конца 1860 годов непререкаемым авторитетом для большинства учеников Академии, отразилось в конкурсной картине Д.Н. Мартынова «Аэндорская волшебница вызывает тень пророка Самуила» (1857).

Историко-бытовая живопись, возникшая на волне всеобщего движения к подробному и занимательному повествованию, нашла воплощение в картине В.Г. Худякова «Плененная царица Сююмбике, покидающая Казань» (1870), обнаруживающей к тому же общее для ряда художников увлечение этнографическими сюжетами. Жанровая картина М.П. Клодта «Швальня в католическом францисканском монастыре» (1865) тоже рассчитана на интерес публики к малоизвестной теме. Академическая живопись в ее салонном варианте явлена в костюмном портрете К.Е. Маковского «За чаем» (1914). Безупречный рисунок, высветленная, построенная на сочетании сближенных пастельных тонов красочная гамма, юная прелесть модели, изображающей русскую боярышню, позволяют отнести это произведение к числу наиболее примечательных в разделе русского искусства второй половины XIX века.

Пейзажная живопись академического направления опиралась на традиции позднего романтизма. Кисти выдающегося мастера морского пейзажа И.К. Айвазовского принадлежит картина «Вечер на море» (1871). В Феодосии у признанного мариниста брал первые уроки живописи Л.Ф. Лагорио, автор нескольких работ в собрании Ульяновского художественного музея.

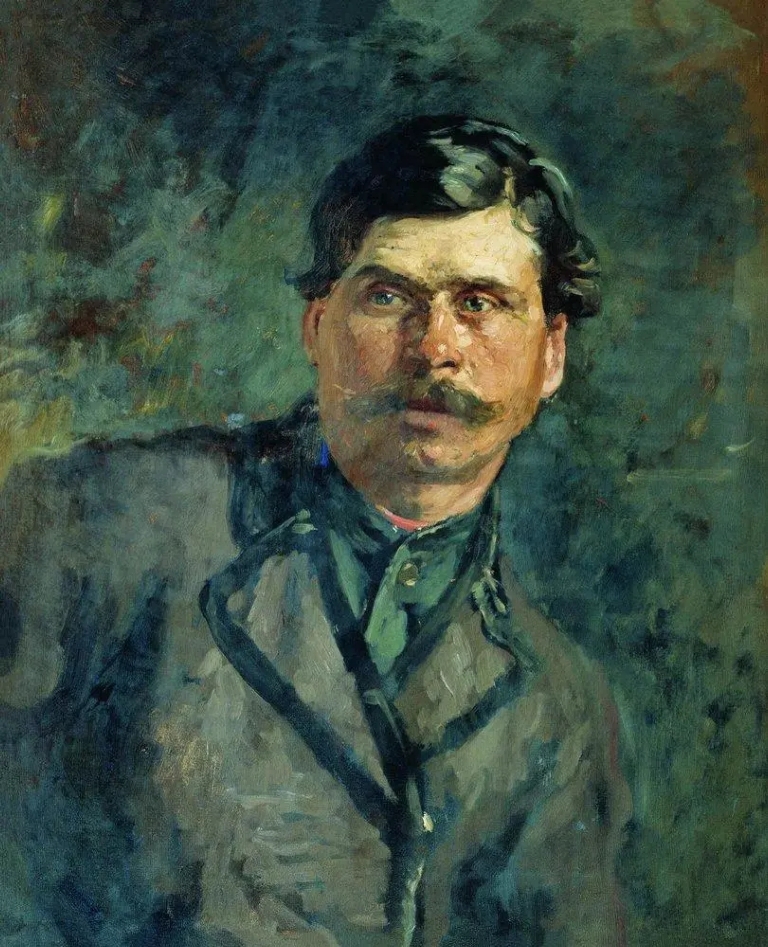

Художники демократического направления, организаторы и участники Товарищества передвижных художественных выставок, представлены целым рядом уникальных произведений. Среди них работа одного из инициаторов создания Товарищества В.Г. Перова «Мальчик-мастеровой» (1865). Своеобразным вариантом известной композиции Л.И. Соломаткина «Славильщики-городовые» является одноименная картина 1872 года, поступившая из частного московского собрания. К числу произведений, остро ставивших вопросы социального характера, относится картина С.А. Коровина «На миру» (не позднее 1893).

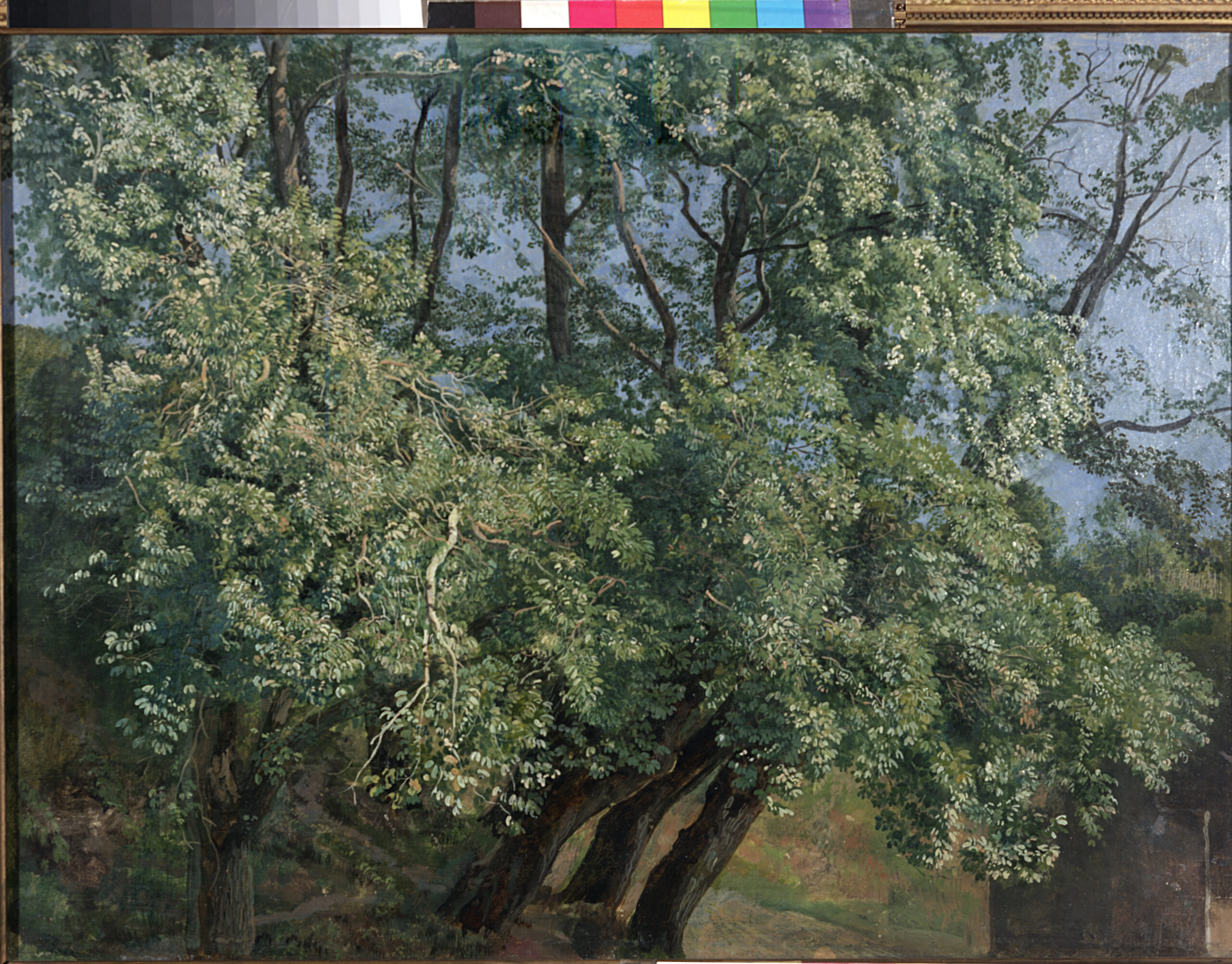

Значительную часть коллекции художников – представителей критического реализма составляет пейзажная живопись. К числу истинных шедевров следует отнести произведения Ф.А. Васильева, А.К. Саврасова, И.И. Шишкина, В.А. Серова, В.Д. Поленова и других мастеров, свершивших подлинные открытия, сумевших показать и тонкую красоту, лиризм, и эпический размах русской природы.

Коллекция декоративно-прикладного искусства Ульяновского областного художественного музея составляет почти треть всего собрания музея (свыше 3600 экспонатов).

В ее состав входят фарфор и стекло, керамика и бронза XVIII-XX веков России и Западной Европы, уникальная коллекция итальянской майолики XVII-XIX веков, предметы декоративно-прикладного искусства Индии, Японии и Китая. Большой пласт народной культуры представлен работами мастеров Гжели, Хохломы, Мстеры, Палеха и других центров народного творчества. Важную часть собрания составляют произведения народного и декоративно-прикладного искусства мастеров Ульяновского региона.